『適応行動と非適応行動に見られる認知、情動、振る舞いの具体的違い』では、達成状況(チャレンジングな状況や、困難な状況)において、適応的な習熟指向性のパターンと、非適応的な救いのないパターンを詳細に記述しました。『ラーニングゴールとパフォーマンスゴールが振る舞いのパターンを作るメカニズム』では、適応行動、非適応行動の源がゴールにあることを解説しました。

それでは、ゴールは何によって決定されるのか?それが、ここで解説する暗黙の知能観と固定的知能観です。ここでは、それぞれ何なのか、なぜこれがゴールを決めるのかをまずは解説します。

さらに、人の行動や振る舞いのパターンを生み出す心理学的モデルである「知能観-ゴール選好-振る舞いモデル」が、達成状況以外の状況でも一貫性のある振る舞いのパターンのモデルとして適用可能なのかを論じていきます。

1. 知能観 “Theories of Intelligence” とは

何が人のゴールを形成するのでしょうか。その答えは、キャロル・S・ドウェックが名付けたところの知能観(知能に対する信念)です。知能に対する信念は2つあります。

- 暗黙の知能観 “Implicit Theories of Intelligence”

- 固定的知能観 “Entity Theories of Intelligence”

「暗黙の知能観」とは、能力は変化し、増強し、コントロールできる性質であるという信念です。「固定的知能観」とは、能力は持って生まれたものであり、固定的でコントロールできない性質であるという信念です。

1.1. 知能観(知能に対する信念)がゴールを決定する

数々の研究から、知能観がゴールを決定することがわかっています。具体的には、暗黙の知能観はラーニング・ゴールを、固定的知能観はパフォーマンス・ゴールを形成します。

例えば、高学年の子供たちを対象に行われたバンデューラとドウェックらの研究、『知性の概念及び達成ゴールと、達成に関連する認知、情動、振る舞いの関係』により、知性は伸ばせるものである(暗黙の知能観)と信じる人たちはラーニング・ゴールを追求し、知性は固定的である(固定的知能観)と信じる人たちはパフォーマンス・ゴールを追求する傾向が顕著であることがわかっています(※1)。

またドウェックとベンぺチャットの研究、『子供たちの知能観』では、学校の教室環境においても、暗黙の知能観論者は、固定的知能観論者よりも、教室のタスクに積極的に取り組み、ラーニング・ゴールを持つようになる傾向が顕著であることがわかりました(※2)。

他の代表的なものをいくつかピックアップして簡潔に見てみましょう。

1.1.1. レゲットの実験

ハーバード大学の心理学教授エレン・L・レゲットは、『子供達の固定的知能観と暗黙の知能観:達成的振る舞いとの関係』で、中学生を対象に、ドウェックらの調査を改良したものをおこないました(※3)。

この実験では、被験者の知能観を調べた後、以下の4つの選択肢から1つを選んでもらいました。

- パフォーマンス・ゴール(チャレンジを避ける):「難しくない課題が好き、たくさん間違えないから」

- パフォーマンス・ゴール(チャレンジを求める):「自分の賢さを示せるのに十分な難しさの課題が好き」または、「簡単な課題が好き、それならよくできるから」

- ラーニング・ゴール(チャレンジを求める):「成長できるから難しい課題が好き」と

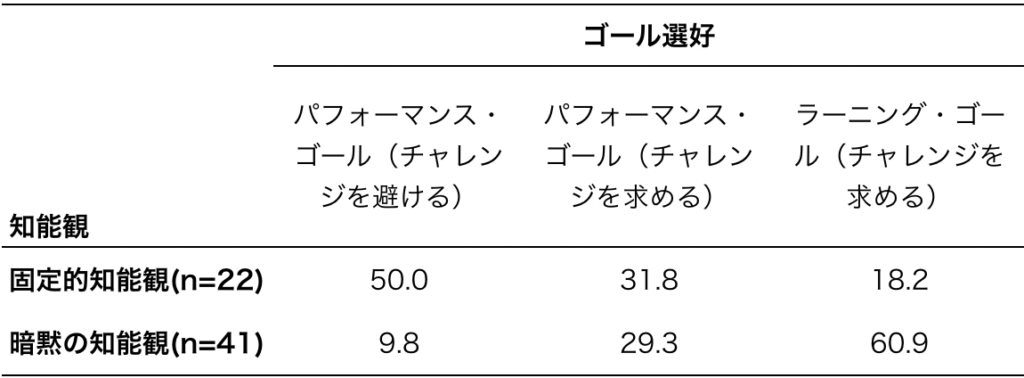

その結果が、以下の Table1 です。

固定的知能観の信念をもつ被験者の81.8%が、パフォーマンス・ゴールの選択を見せたのに対して、暗黙の知能観の信念をもつ被験者では39.1%だけでした。また、固定的知能観の信念をもつ被験者の実に50%が、最も非適応的な救いのないパターンである、「パフォーマンス・ゴール(チャレンジを避ける)」を選んだのは注目に値します。

1.1.2. ドウェックらの実験

ドウェックとテニーとディンスが行った実験『ゴール選好の決定要因としての暗黙の知能観』では、子供たちの知能観を実験的に操作してから、ゴール選好がどうなるかを調査しました(※4)。

この実験では、まず、子供たちはアインシュタインやヘレン・ケラー、ルービックキューブのチャンピオンなどの、知性に対する名言を含む一節を読みます。名言の中には、暗黙の知能観論者のものもあれば、固定的知能観論者のものもいます。

結果、暗黙の知能観論者の名言(能力は努力によって伸ばせる)を読んだ子供たちは、顕著にラーニング・ゴールになる傾向があり、固定的知能観論者の名言(能力は持って生まれたものである)を読んだ子供たちは、顕著にパフォーマンス・ゴールになる傾向がありました。

1.2. IQテストの開発者ビネーに対する誤解

これらの研究を全てまとめると、人びとがもつ知能観とゴール選好に、因果関係があることがわかります。

この点について余談になりますが、有名なIQテストを開発したアルフレッド・ビネーが、暗黙の知能観論者だったことに触れておきたいと思います。IQテストは、決して持って生まれた固定的な知能を計測するものではない、ということを知ることは、努力による能力の向上を志す人にとって、勇気付けられるものだと思います。

ビネーは、能力や知性は、何よりもまず、トレーニングによって強化することができると信じていました。以下は、ビネーの著書からの引用です。

It is in this practical sense, the only one accessible to us, that we say that the intelligence of these children has been increased. We have increased what constitutes the intelligence of a pupil: the capacity to learn and to assimilate instruction

実質的には、一般通念と異なり、我々は、子供たちの知性は実際に向上すると宣言したい。我々は児童の知性を構成するもの(学習のキャパシティ、教えを吸収するキャパシティ)を実際に向上させたのだ。

Binet, A. (1973). Les idees modernes sur les enfants [Modern ideas on children], Paris: Flamarion. p.104.

ビネーは、決して、持って生まれた固定的な能力を計測するためにIQテストを開発したわけではありません。現時点での知能レベルを測定し、それを能力の開発に活用するためです。それにも関わらず、IQテストが固定的知能観の証明のように解釈されてしまっていることは、とても皮肉的です。

もし、今後IQテストは知能が固定的であることの証明であるという間違った信念を持ってしまっている人や、そうした人によって勇気を挫かれている人がいたら、ぜひ、この事実を教えてあげてください。

人間の能力は努力によって伸ばせる、というのが正しい事実です。固定的知能観論者、つまりパフォーマンス・ゴールの人は、潜在的に非適応的で、自分の間違いを認めて成長するより、周りが間違っていると解釈して自尊心を守ろうとします。そのため、「人の能力は努力によって伸ばせる」という事実を決して認めようとはしないでしょう。

人が暗黙の知能観と、固定的知能観のどちらの信念をもつかは自由ですが、もし、あなたが暗黙の知能観という信念をもつなら、決して彼らに影響されないようにしましょう。

1.3. 適応行動と非適応行動の源は知能観にある

ここまでをまとめると、知能に対する信念が、ある個人が能力の開発(ラーニング・ゴール)に傾倒するか、能力の証明(パフォーマンス・ゴール)に傾倒するかを決定します。つまり、習熟指向性の適応行動と救いのない非適応行動の源は、知能観にあるのです。

固定的知能観の信念が強い人は、パフォーマンス・ゴールであり、潜在的に非適応的です。彼らは、本当は、彼らの現時点の能力が適切であることを示したいのではなく、彼らが持って生まれた永久に変わらない能力が適切であることを示したいのです。その信念が、まさに非適応的な救いのない振る舞いや行動のパターンを生みます。

暗黙の知能観の信念が強い人は、ラーニング・ゴールであり適応的です。彼らはの焦点は、成長や発展そのものにあります。その信念が、適応的な習熟指向の振る舞いや行動のパターンを生みます。

2. 様々な状況における知能観の影響

ここまでで、「知能観-ゴール選好-振る舞いモデル」によって、達成状況(チャレンジングな状況や、失敗や困難に直面している状況)における振る舞い・行動のパターンを予測できることが分かりました。

それでは、「知能観-ゴール選好-振る舞いモデル」は、達成状況以外、例えば社会的状況やモラル的状況にも適用できるのでしょうか。

ここからは、それについて観察していくことを目的として進めていきます。

2.1. 社会的状況における知能観の影響

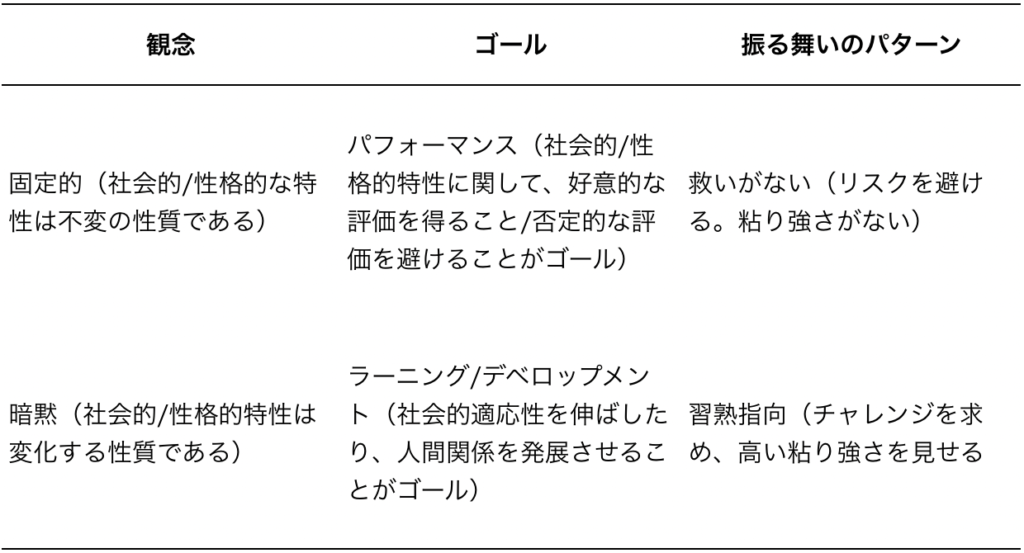

以下の「Table2 社会的モチベーションモデル」が示すように、知能観は、社会的状況における行動パターンにも影響することがわかっています(ゴールと自信の関係は簡単化のために排除しています)。

詳しく見ていきましょう。

2.1.1. ゴーツとドウェックの文通クラブ実験

ゴーツとドウェックの研究、『社会的状況における救いのない反応』で、社会的拒絶に対する反応のパターンを調査しました。結果は、達成状況におけるパターンと非常に類似していました(※5)。

この研究では、アンケートによって、子供たちを2つのグループにわけました。例えば、「あなたは新しい街に引っ越しました。しかし、そこで出会う男の子や女の子はあなたのことがまったく好きではないようです。それはなぜ?」というようなアンケートです。実験者は、このような仮想の社会状況をいくつも描写し、被験者が、その原因をどのように説明するかを観察しました。

「自分があがり症だから」「自分が不適切だから」というような回答をした被験者は、救いのないパターンを見せると予測され、非適応行動のグループに分類されました。一方で、「何らかの誤解があるから」「拒絶した男の子や女の子が大変な状況にあるから」というような回答をした被験者は、習熟指向性の行動パターンを見せると予測され、適応行動のグループに分類されました。

その後で、子供たちは、ある架空の文通クラブに加入するために、自己紹介の手紙を書くことにチャレンジします。どちらも、1通目は必ず拒絶されます。それと同時に2通目のチャレンジの機会を与えられます。ただし、2通目を書いたからと言って、クラブに加入できるかどうかはわからないと告げられます。なお1通目の手紙の長さやクオリティを見るに、双方のグループのスキルに差はありませんでした。

2通目の手紙のチャレンジにおいて、両グループに明確な違いが現れました。非適応グループの被験者の約39%が、2通目の手紙を書くことを拒否するか、1通目と全く同じ物を提出したのです。適応グループの誰一人として、こうした行動は取りませんでした。

次に、2通目の手紙の内容にも大きな違いがありました。まず、非適応グループの子供たちが2通目の手紙にこめた情報の量と質は、1通目の手紙とほとんど変わりませんでした。彼らの2通目の手紙の内容は、1通目と違った角度で、自分が人気者であることを自慢しようとするものでした(断っておくと彼らの人気度は他の子供たちと比べて何も違いはありません)。つまり、新しい戦略にチャレンジしようとするのではなく、効果的でないと判明している戦略に固執したのです。

一方で、適応グループの子供たちは、2通目の手紙には、1通目の手紙に書いていなかった新しい情報をふんだんに取り入れました。つまり、一度チャレンジしてうまくいかなかった戦略を廃棄して、新しい戦略にチャレンジしたのです。

この結果は、社会的状況においても、達成状況と同じように、救いのない非適応的なパターンと、習熟指向性の適応的なパターンが存在するということを証明しています。

2.1.2. オルシェフスキらの実験

それでは、こうした社会的状況においても、達成状況と同じように、非適応的だった子供たちはパフォーマンス・ゴールを追求しており、適応的だった子供たちはラーニング・ゴールを追求しているのでしょうか。

オルシェフスキ、アードリー、ドウェックの研究『社会的状況における自己像とゴール』では、ゴーツとドウェックの文通クラブのパラダイムを使い、それを調査しました(※6)。

なお、社会的領域におけるラーニング・ゴールは、単にソーシャル・スキルを向上させることだけにとどまらず、他者との関係の構築と発展も含みます。そのため、デベロップメント・ゴールと言う方が、より正確でしょう。しかし、ここでは簡便さのため「ラーニング・ゴール」で統一します。

この実験において、オルシェフスキらは、子供たちが、性格や能力は、固定的で操作できない特性なのか(固定的知能観 = パフォーマンス・ゴール)、変化し向上させられる特性なのか(暗黙の知能観 = ラーニング・ゴール)、のどちらと考えているのかを確かめるアンケートを開発しました。

結果、達成状況と同じように、社会状況でも、パフォーマンス・ゴールとラーニング・ゴールが存在し、両者の行動が大きく異なることが分かりました。具体的には、パフォーマンス・ゴールの子供たちは、非適応的な救いのないパターンを見せ、ラーニング・ゴールの子供たちは適応的で習熟指向的なパターンを見せました。

補足として、テイラーとアッシャーの研究、『ゴール。ゲームと社会的適応性:性別、成績、社会計量的ステーテスの効果』では、社会的状況において、社会的ステータスが低いと感じている子供たちは、チャレンジを避ける傾向がより顕著であることを発見しています(※7)。これは、達成状況において、能力が低いと感じているパフォーマンス・ゴールの子供たちが、能力が高いと感じているパフォーマンス・ゴールの子供たちよりも、さらに顕著にチャレンジを避ける傾向があることと類似しています。

2.1.3. 社会的状況における知能観の影響のまとめ

以上のことから、達成状況だけでなく、社会的状況においても、固定的知能観と暗黙の知能観がパフォーマンス・ゴールかラーニング・ゴールかを決め、そしてパフォーマンス・ゴールとラーニング・ゴールが非適応的パターンと適応的パターンの振る舞いの枠組み(フレームワーク)を決定する、と結論することができます。

2.2. モラル的状況における知能観の影響

「知能観-ゴール選好-振る舞いモデル」は、社会的領域でも適用できることは分かりました。それでは、それはモラル的領域でも適用できるのでしょうか。

人生においてモラル的に難しい状況は多々あります。例えば、ビジネスで言えば、それをやれば短期的に利益を得られることは分かっているが、それはモラルに反していることも分かっている、さて、どうするか、というような状況です。組織で言えば、組織の不正に気づき、それを正すことが社会的価値だが、それを行うと悪人たちから攻撃される、さて、どうするか、というような状況です。

こうしたモラル的に困難な状況においても、暗黙の知能観をもつ人と、固定的知能観をもつ人は、異なる振る舞いのパターンの傾向を示すことがわかっています。

2.2.1. レストの実験

レストの研究『モラリティ』では、ラーニング・ゴールの人は、他者との摩擦が起きるとしても、そうした批難に耐え、モラル的な行動規範に基づいて行動できる傾向が強いことがわかっています。反対に、パフォーマンス・ゴールの人は、批難やリスクに脆弱であり、モラル的に正しい行いであっても批難やリスクの恐れがあるなら、逃避的な傾向になります(※8)。

このようなモラル的状況における振る舞いは、知能観と同じように、善性やモラルのような特性は固定的なものであると信じるか、訓練によって伸ばすことができる特性であると信じるか、つまり暗黙観論者か固定観論者かで顕著な違いがあることがわかっています。

ベンぺチャットとドウェックの研究『子供たちの自己要因の概念』では、知性、モラリティ、肉体的魅力などの個人的な特性を抽出し、それらに対する子供たちの信念を観察しました。結果、何人かの被験者は、それらは努力によって伸ばせるものである(「人はいつだってもっと良くなれる」)と考えており、何人かは(「人の特性は決まっており、いつも同じ状態である」)と考えていることがわかりました(※9)。

このような性格的特性に対する信念の違い(固定観と暗黙観)が、異なる自己概念を生み出し、異なる自己概念が、異なる自尊心を生み出します。

固定観論者にとっては、自尊心は、パフォーマンス・ゴールによって充足されます。自分の能力が優れているという他者からの評価が、彼らの自尊心を作り上げます。つまり、モラル的状況においても、真にモラルに則った行動を取るのではなく、周りの者(特に自分より上位の者や権力を持つ者)から好まれる行動を取るのです。

ラーニング・ゴールの人にとって自尊心は、進歩やチャレンジングなタスクに挑むことによる習熟によって、作り上げられます。つまり、モラル的にチャレンジングな状況において、反モラル的行動をすることは、彼らにとっては自尊心の危機になります。

2.2.2. エリオットとドウェックの実験

その一つの裏付けとなるのが、エリオットとドウェックの研究、『達成的モチベーション』です。この実験において、実験者は、子供たちの知能観を調べた後、両グループの子供たちに、学校でいつ自尊心を感じられたかを聞きました(※10)。

結果、固定観の子供たちは、「間違いを犯さなかった時」「タスクが簡単にできた時」と答えました。暗黙観の子供たちは、「それをどうやったらよくできるかがわからず、それでも努力して、うまくやる方法を見つけた時」「賢くなる方法を学ぶために、学業に励んでいる時」と答えました。つまり、固定観と暗黙観の子供たちは、全く正反対の状況の時に、高い自尊心を覚えるのです。

これらのことから、モラル的状況における行動パターンについて、次のように考えることができます。

暗黙観をもつ人は、ラーニング・ゴールのため、それが困難だとしても、そのこと自体が自尊心を高めてくれるので、モラルに基づいた行動をとることができます。一方で、固定的モラル観をもつ人は、パフォーマンス・ゴールであるため、それがモラルに則るかどうかは関係なく、周りから高く評価されるか、または非難されるリスクがないかを基準に行動します。

2.2.3. モラル的状況における知能観のまとめ

まとめると、モラル的状況においても、二つのそれぞれ異なる観念とゴールが、明確に異なる自尊心のシステムを作り上げ、そして異なる自尊心のシステムが、異なる自己概念を生み出します。

結果、一方は困難や圧力に負けずに、モラル的に振る舞うことができ、他方は困難や圧力を回避するためにモラルに即しない行動を正当化するようになります。

話が少し外れますが、フロイトの著作、『自我とエス』や、『心的な人格の解明』は、特に固定観について描かれています。フロイトの理論では、超自我が、エゴにとって脅威となる情報から注意をそらそうと自己防衛を行なっていることを描いているのです。

フロイトの理論の中には、人のゴールを、成長に方向付けるようなメカニズムはありません。フロイトはセラピストであり、そのために、人間の個人的な特性の成長の可能性を信じていると考えられがちですが、彼のセラピーは、固定観的な自己システムの中に留まるものです。そして、その固定観的な自己システム内における認知や情動、振る舞いの非適応的パターン(例えば、過剰な自己評価、過剰な不安、過剰な自己防衛)を和らげることを目的としています。決して、人の特性は伸ばせる、という暗黙観的な適応的パターンを導入することではありません。

対照的に『個人心理学講義』のアドラーや、『アイデンティティとライフサイクル』のエリクソン、 『Organization and pathology of thought』のラパポートのような暗黙観論者は、フロイトへの反論として、暗黙観的な自己システムを描いています。

3. 知能観の一般化:世界は不変か変化か

ここまでで、知能観が、達成状況、社会的状況、モラル的状況におけるゴールを決定し、そのゴールが、状況における認知、情動、振る舞いのパターンを作ることを見てきました。

ここからは、この「知能観-ゴール選好-振る舞いモデル」をさらに広い領域に拡張・一般化してみましょう。

知能や性格的特性だけでなく、世の中のあらゆるものごとが変化するものと考えるか、自分も自分以外もすべてが変わらないという考えるか、でより広い領域での認知、情動、振る舞いのパターンが決まるかどうか、です。

固定的観念の人は、世界のあらゆるものごとは不変であり、より良い世界を実現するために人ができることはないと考えます。暗黙的観念の人は、人々はいまよりもっと望ましくなれるし、社会や法はより信用できるものになれるし、自然環境はもっと健康になれるし、世界はより正義になれると考えます。

実際には、多くの哲学者、歴史家、人類学者、言語学者、心理学者たちが、世界は変化するものであることを記録しています。

例えば、ホワイトヘッドは『思考の諸様態』で、科学的理論や哲学的理論を駆使し、世界が不変の物体なのか、ダイナミックに発展するプロセスなのかを検証しました。そして、世界が不変と考える人は現状の指標の計測ばかりに焦点を置くこと、世界は発展し続けるプロセスと考える人は、より良い影響を与えよう考え行動することを、詳細に渡って記述しました。

ヘラーは、『Renaissance man』で、ルネッサンス前後の思考を比較して、「ルネッサンスの真の革命とは、人間の概念の革命である」と提唱しました。彼女は「古い時代は、静的な概念が支配的だった、彼の可能性は、社会生活と個人生活に外接していた。ルネッサンスとともに、人間の動的な概念が現れた。そして、このダイナミックな概念から、発展というアイデアが現れ、それによって、個人は自分の本性を、形成し形作ることができた」と述べます。

ピアジェは、『認知発達の科学』において、認知発達理論に、世界に対する観念を加えました。つまり、世界を固定的と見るか、進化発展するプロセスと見るかで、その人が経験をどう認知(意味付け)するかが異なり、それが振る舞いや行動の異なる枠組み(フレームワーク)を形成すると言います。

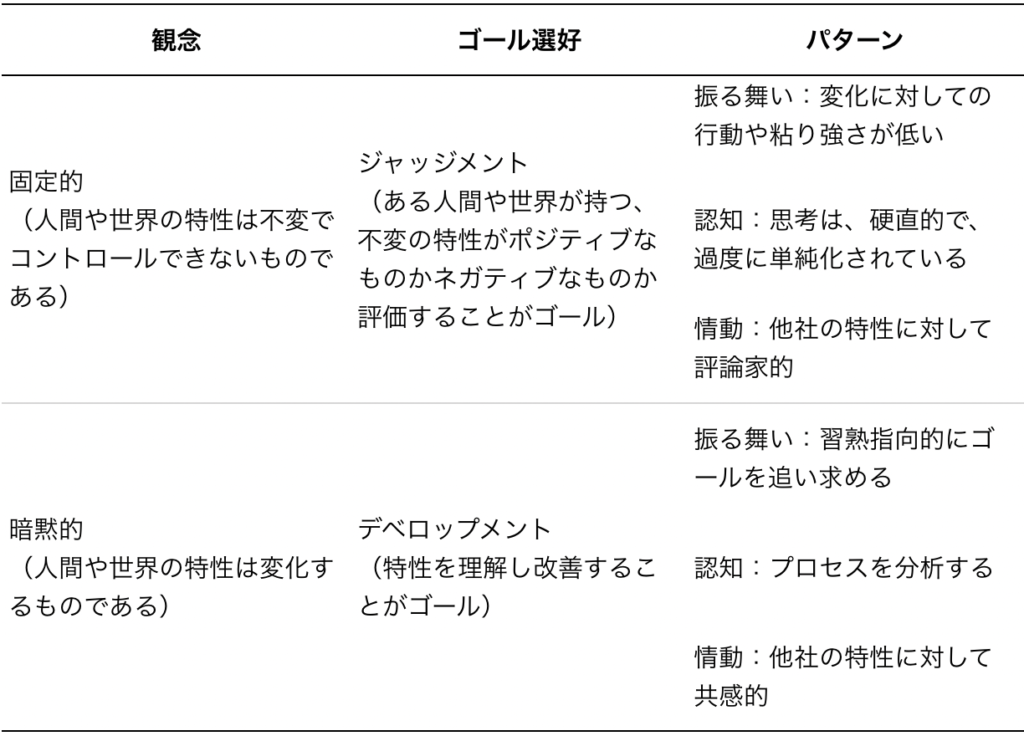

こうした先人の研究を、「知能観-ゴール選好-行動」モデルに導入し、自己に対する観念だけでなく、自己の外部に対する観念まで拡張したものが、以下の Table3 です。

ある個人が、人の内的特性や、世界の外的特性などの特性の全ては固定的で操作不可能と信じる時、彼は、非常に評論家的(他者の評価ばかりで自分は行動しない人)なジャッジメント・ゴールになります。

世界に関して固定的観念をもつ人は、進歩が望まれている時さえ、変化の邪魔をします。固定観論者は、彼らが独善的に邪悪だとか劣性だと判断した物を罰し、抑制し、自分の手柄にした上でコントロールしようとします。しかし、彼ら自身は、決してものごとの改善に取り組むことはしません。

そして、固定観論者は、過度に単純化した、0 か 100 かの考えを持つ傾向があります。彼らにとっては、適切か不適切か、ポジティブかネガティブか、しかないのです。あらゆる経験や結果は、他者がどちらに属するかを読み取る機会でしかありません。例えば、他人の失敗を見ると、そのタスクの困難さや、そこから得る学びに関係なく、それはその人物の無能さの証明と見ます。つまり、彼らは、状況的要素や、その人物の背景に関係なく、自分のことは棚にあげて、結果だけで判断するのです。

対照的に暗黙的観念をもつ個人はデベロップメント・ゴールになる傾向があります。デベロップメント・ゴールは、ラーニング・ゴールを達成状況以外にも拡張した、より一般的なものです。デベロップメント・ゴールは、価値ある特性の向上、価値あるタスクや状況への習熟を追求します。彼らは、問題のある状況でもチャレンジして、自己や他者、組織、社会の適応性や正義、モラルを向上させようとします。

異なる観念は、情動にも違いを生み出します。固定観論者は、他者の特性やクオリティをネガティブにジャッジします。そこから侮辱やいじめに発展する可能性があります。一方で、ホフマンの『共感:その発達と社会的意味合い』で見られるように、暗黙観論者は、他者の不適切な振る舞いを見ても、それは向上させられるものという信念から、共感や同情を覚えます(※11)。

アードリーとドウェックは、『暗黙の性格理論:効果と社会評価』でこのモデルの妥当性について調査しました(※12)。そして、他者の特性に対する固定観、つまり、他者の特性はポジティブなものであれネガティブなものであれ変わらない性質のものである、という信念を持つ人は、その他者に対して先入観を持ち、その先入観から情報を歪めて受け取り、それと反する情報を見ても先入観を維持しようとする傾向があることが分かりました。

対照的に、ジョーンズとニスベットは、その研究『行動する人と観察する人:振る舞いの原因に対する異なる解釈』で、暗黙観論者の人は、人々の特性が、不変で成長しない性質のものとは考えないため、他者の行動や結果だけでなく、その背景にある状況的要素に気を配るようになることを発見しています(※13)。彼らは、他者がある一時点ではネガティブな振る舞いをしたとしても、それは成長とともにポジティブなものになることを当たり前と考えているため、結果、他者の望ましい変化を加速させられることには、喜んで関わるべきだと考えます。

まとめると、認知、情動、振る舞いのパターンは、その人が、自分自身や他者、世界の特性を、不変と考えるか進化発展するプロセスと考えるか、つまり、ジャッジメント・ゴールか、デベロップメント・ゴールかで決まるということです。

同時に、人が、どこに価値を置くかは、個々人によって異なります。自己のレベルに焦点がある人は、自分の性質を向上させることに価値を置くかもしれませんし、他者の特性に焦点を置いて、教育者や心理カウンセラーになったり医者になったりするかもしれません。社会レベルに焦点がある人は、人権や世界平和を増進しようとすることでしょう。

4. 行動選択におけるその他の理論の内包

最後に、振る舞いや行動のパターンに関する、他の理論も見ていきましょう。

4.1. 気質と状況

人の振る舞いや行動パターンの決定要因のとしては、ベンとアレンの『いくらかの人々といくらかの時間の予測:振る舞いの状況横断的一貫性の研究』ベンとファンダーの『さらなる人々とさらなる時間の予測:状況的性格の調査』、ミシェルとピークの『状況横断的一貫性の研究のデジャヴのその先』などの状況的なアプローチと気質的アプローチがあります(※14, 15, 16)。

気質的アプローチは、一定の支持を得ています。なぜなら、同じ状況にある個人でも、違う反応をするからです。もちろん、状況的アプローチも一定の支持があります。多くの場合、特定の状況が、ある行動を助長したり抑制したりしているように見えるからです。

おそらく、バスの『気質-状況議論と相互作用の理論』、ディーナーらの『個人 × 状況の相互作用:状況の選択と適合的反応モデル』、エンドラーの『性格モデル、しかしまだ理論ではない』などの両タイプの要素を取り入れた、相互作用説(気質的要素 × 状況的要素)が、もっとも広い市民権を得ています(※17, 18, 19)。

ドウェックらは、『救いのない人々の性別の違い:Ⅱ. 教室における評価的フィードバックの非常事態 Ⅲ.実験的分析』と『ゴール:モチベーションと達成のアプローチ』で、実験的に状況をコントロールすることで、想定された行動パターンを生み出すことができました。つまり、状況的要素は、確かに、個人の行動パターンの形成に影響するということです(※20, 21)。

一方で、バンデューラとドウェックの『知性の概念とゴール設定、達成に関連する認知、情動、振る舞いの関係』、レゲットの『子供たちの固定的知能観と暗黙の知能観:達成的振る舞いとの関係』では、被験者のゴール選好と振る舞いのパターンは、気質的要素からも予測できることを発見しました。つまり、気質的要素も、確かに個人の行動パターンの形成に影響するということです(※22, 23)。

これらの発見から言えることは、気質的要素は、ある個人が、一方のゴールを選択する先天的な確率を示すものであり、状況的要素は、後天的に確率を変化させるものだということです。

また、ここまで見てきたように、状況には3つの種類があります。

- 達成状況

- 社会的状況

- モラル的状況

それぞれの状況において、ある個人が、異なるゴールを持つことは可能です。例えば、達成状況と社会的状況においてはラーニング・ゴールであり、モラル的状況においてはパフォーマンス・ゴールであるというような状態です。この場合、達成状況と社会的状況においては、利他的で誠実な振る舞いが期待できます。しかし、モラル的状況になると、高く評価されるために不正をするかもしれません。

まとめると、状況要因の強さと気質の強さによって、その時々で、どのようなゴールを選び、どのような振る舞いが見られるか(全ての状況で同じ振る舞いを見せるのではなく)、を予測することができると言えます。

4.2. 性格とモチベーション

次に、人の行動パターンは、性格とモチベーションから決まるという説も見てみましょう。

例えば、『エゴのコントロールの役割と振る舞いの構造におけるエゴの弾力性』のブロックらは、性格アプローチを取ります(※24)。彼らは、生まれ持った個人の特性が、性格を形作ると考えます。そして生まれ持った特性によって、例えば、何人かは恥ずかしがり屋の性格を持ち、他の何人かは友好的な性格を持ち、その他は競争的な性格を持つとします。そのような性格から生まれる振る舞いのパターンが状況横断的に見られると考えます。

しかし、これらの性格は、「知能観-ゴール選好-振る舞いモデル」で説明がつきます。このモデルは、そうした振る舞いを生み出す心理学的プロセスを全て描いているのです。

例えば、恥ずかしがり屋であるということは、自分の能力に自信がないパフォーマンス・ゴールの人びとに見られる、救いのない非適応的な振る舞いのパターンです。同じように友好的ということは、彼らの社会的状況におけるゴールが、顕著にラーニング(デベロップメント)・ゴールの方向にあるということです。競争的であるということは、自分の能力の高さを見せつけたい、能力に自信のあるパフォーマンス・ゴールの振る舞いです。

アドラーは、人の反応や行動、振る舞いのパターンにおいて「目的論」を提唱していますが、それと同じことです。つまり、恥ずかしがり屋であるとか、友好的であるとか、競争的である、ということは持って生まれた性格なのではなく、本人たちが求めるゴールの結果として現れる現象なのです。また、恥ずかしがりだとか友好的だとかという傾向は、状況ごとの振る舞いの一貫性を証明するものではありません。

ある人が、ある場面では友好的であり、ある場面では恥ずかしがり屋であるということは、いくらでもありえます。不変の性格的特性が、振る舞いのパターンを決めるとしたら、こうした状況によって異なる振る舞いの説明はつきません。

次にモチベーション論を見てみましょう。

マクリランドの『人間的モチベーション』のようなモチベーション・アプローチは、動機の種類(達成、仲間、権力)を分類して、人びとは、その動機に沿った振る舞いをするとします。このアプローチでは、個人の強みが、どの動機を追求するのかを決めるとします(※25)。

しかし、そこには、ある人が、なぜその動機を追求しているのかの説明がありません。ある個人が、達成や仲間や権力を求める理由は様々です。自身の価値を証明するためかもしれませんし、能力を伸ばすためかもしれませんし、他者を助けるためかもしれません。つまり、目的が決定的に不足しているのです。

まとめると、性格やモチベーションが、人の振る舞いや行動のパターンの決定要因ではないことは明白です。むしろ、暗黙的観念や固定的観念から生まれる、ラーニング・ゴール、またはパフォーマンス・ゴールが、それぞれの状況における目的を決め、それらのゴールが、振る舞いや行動のパターンを決定するのです。つまり、性格やモチベーションは、振る舞いや行動の決定要因ではなく、その表象なのです。

5. まとめ

結論に至るまでに、まず、『適応行動と非適応行動に見られる認知、情動、振る舞いの具体的違い』において、それぞれの、認知、情動、振る舞いのパターンの違いを詳細に記述しました。そして、『ラーニングゴールとパフォーマンスゴールが振る舞いのパターンを作るメカニズム』において、数々の実験により、適応行動と非適応行動の源は、達成状況において人びとが追い求めるゴールであることが分かりました。さらに、達成状況におけるゴールを形成する源は、知能観であることがわかりました。

人の能力は変化し成長するものであると考える暗黙の知能観をもつ人は、ラーニング・ゴールとなり、適応的な振る舞いや行動のパターンを見せます。人の能力は固定的であると考える固定的知能観をもつ人は、パフォーマンス・ゴールとなり、非適応的な振る舞いや行動のパターンを見せます。

さらに、暗黙的観念と固定的観念は、社会的状況やモラル的状況にも適用できることを示しました。暗黙観論者は、そうした状況において、デベロップメント・ゴールとなり、適応的な振る舞いを見せます。固定観論者は、同じ状況においてパフォーマンス・ゴールになり、非適応的な振る舞いを見せます。

さらに、同モデルを世界観念(世界は変化するプロセスか、不変の物質化)に拡張できることを見てきました。暗黙の世界観論者は、デペロップメント・ゴールとなり、問題のある状況でもチャレンジして、自己や他者、組織、社会の適応性や正義、モラルを向上させようとします。固定的世界観論者は、進歩が望まれている時さえ、変化を罰し、抑制し、自分の手柄にした上でコントロールしようとします。しかし、彼ら自身は、決してものごとの改善に取り組むことはしません。

情動においても前者は、侮辱やいじめへの発展を見せ、後者は共感や同情を見せます。

最後に、「知能観-ゴール選好-振る舞いモデル」は、先人たちの理論である、気質的状況的アプローチ、及び性格的モチベーション的アプローチも内包しているものであることを示しました。

本稿の結論として、アルフレッド・ビネーの言葉で締めくくろうと思います。

最近の学者の中には、個人の知的能力は一定であって、向上させることは不可能だと主張する者がいる。このような残酷な悲観論には断固として抵抗しなければならない。

…訓練を積み、練習を重ね、そして何より正しい方法を習得すれば、注意力、記憶力、判断力を高めて本当に頭を良くすることができるのである。

『新しい児童観』(絶版)

参考文献・脚注

- Bandura, M., & Dweck, C. S. (1985). The relationship of conceptions of intelligence and achievement goals to achievement-related cognition, affect and behavior. Manuscript submitted for publication.

- Dweck, C. S., & Bempechat, J. (1983). Children’s theories of intelligence. In S. Paris, G. Olsen, & H. Stevenson (Eds.), Learning and motivation in the classroom (pp. 239-256). HiUsdale, NJ: Erlbaum.

- Leggett, E. L. ( 1985, March). Children’s entity and incremental theories of intelligence: Relationships to achievement behavior. Paper presented at the annual meeting of the Eastern Psychological Association, Boston.

- Dweck, C. S., Tenney, Y., & Dinces, N. (1982). [Implicit theories of intelligence as determinants of achievement goal choice]. Unpublished raw data.

- Goetz, T. E., & Dweck, C. S. (1980). Learned helplessness in social situations. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 249-255.

- Olshefsky, L. M., Erdley, C. A., & Dweck, C. S. (1987). [Self-conceptions and goals in social situations]. Unpublished raw data.

- Taylor, A. R., & Asher, S. R. (1985, April). Goals, games and social competence.” Effects of sex, grade level, and sociometric status. Paper

presented at the biennial meeting - Rest, J. R. (1983). Morality. In P. H. Mussen (Gen. Ed.) & J. H. Flavell & E. M. Markman (Vol. Eds.), Handbook of child psychology: VoL Cognitive development (pp. 556-629). New York: Wiley.

- Bempechat, J., & Dweck, C. S. (1985). Children’s conceptions of self attributes. Unpublished manuscript.

- Dweck, C. S., & Elliott, E. S. (1983). Achievement motivation. In P. H. Mussen (Gen. Ed.) & E. M. Hetherington (Vol. Ed.), Handbook of chiM psychology: 1Iol. IV. Social and personality development (pp. 643-691). New York: Wiley.

- Hoffman, M. (1978). Empathy, its development and prosocial implications. In C. B. Keasey (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation (pp. 169-218). Lincoln: University of Nebraska Press.

- Erdley, C. A., & Dweck, C. S. (1987). [Implicit personality theories: Effects on social judgment]. Unpublished raw data.

- Jones, E. E., & Nisbett, R. E. (1972). The actor and the observer: Divergent perceptions of the causes of behavior. In E. E. Jones, D. E. Kanouse, H. H. Kelley, R. E. Nisbett, S. Valins, & B. Weiner (Eds.), Attribution: Perceiving the causes of behavior (pp. 79-94). Morristown, N J: General Learning Press.

- Bem, D., & Allen, A. (1974). Predicting some of the people some of the time: The search for cross-situational consistencies in behavior. Psychological Review, 81, 506-520.

- Bem, D., & Funder, D. (1978). Predicting more of the people more of the time: Assessing the personality of situations. Psychological Review, 85, 485-501.

- Mischel, W., & Peake, P. K. (1982). Beyond deja-vu in the search for cross-situational consistency. Psychological Review, 89, 730-755.

- Buss, A. (1977). The trait-situation controversy and the concept of interaction. Personality and Social Psychology Bulletin, 3, 196-201.

- Diener, E., Larsen, R., & Emmons, R. (1984). Person X Situation interactions: Choice of situations and congruence response models. Journal of Personality and Social Psychology, 47, 580-592.

- Endler, N. (1983). Interactionism: A personality model, but not yet a theory. In R. A. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation (pp. 155-200). Lincoln: University of Nebraska Press.

- Dweck, C. S., Davidson, W., Nelson, S., & Enna, B. (1978). Sex differences in learned helplessness: II. The contingencies of evaluative feedback in the classroom and III. An experimental analysis. Developmental Psychology, 14, 268-276.

- Elliott, E. S., & Dweck, C. S. (1988). Goals: An approach to motivation and achievement. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 5-12.

- Bandura, M., & Dweck, C. S. (1985). The relationship of conceptions of intelligence and achievement goals to achievement-related cognition, affect and behavior. Manuscript submitted for publication.

- Leggett, E. L. ( 1985, March). Children’s entity and incremental theories of intelligence: Relationships to achievement behavior. Paper presented at the annual meeting of the Eastern Psychological Association, Boston.

- Block, J. H., & Block, J. (1980). The role of ego-control and ego resiliency in the organization of behavior. In W. A. Collins (Ed.), Minnesota Symposium on ChiM Psychology (Vol. 13, pp. 39-101). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

- McClelland, D. C. (1984). Human motivation. Oakland, NJ: Scott, Foresman.

コメント